這是一個新聞媒體工作被唾棄的時代,但就算如此,仍有一群人在新聞業兢兢業業、追求記者工作的真實、價值與理想。而緊跟突發事故、人禍天災、社會百態⋯這些傷痛灰暗共處的社會記者,又該是靠著多大的熱情才能撐下來?旁人難以想像。

在許多人還沉睡的清晨七點半,李隆揆已經打開手機,掃過一連串推播、訊息和新聞快報。他需要在最短時間內掌握社會動態:今天可能有大案,也可能什麼都沒有,但他必須時刻準備好。

「案件不會等你,你只能等它。」他說,語氣平淡卻透著一種獨特的堅定。這是一名社會線記者的日常,而李隆揆,早已與這份工作融為一體。

沒有打卡的工作,沒有盡頭的任務

社會記者的工作沒有固定行程,也沒有明確的下班鬧鐘。每天唯一的期限是「下午四點是報紙截稿時間」,還有可能一路趕稿到晚上十點。在此之前,他也必須時刻保持高度警覺,掌握所有可能的新聞線索。

「早上看完推播、巡完地檢署,如果沒什麼,就會去附近分局佈線、拜訪一下。」李隆揆形容自己像個獵人,在轄區內打獵。這樣的工作方式讓他的生活與工作幾乎沒有界線。「凌晨一點臨檢,我可能還會跟到舞廳;如果要拍配圖,就得全程跟著。」

沒有上下班界線,因為常常一通電話,他就要趕往現場。李隆揆笑說,「有次我跟朋友在附近吃飯,消息傳來說有人跳下來了,我只能跟朋友抱歉、放下碗筷離開。」

「有時聞到烤肉味了,我才知道:喔,今天中秋節。」一例一休不是睡過去就是回苗栗老家,李隆揆的日常,就是社會記者最直觀的生活模樣。

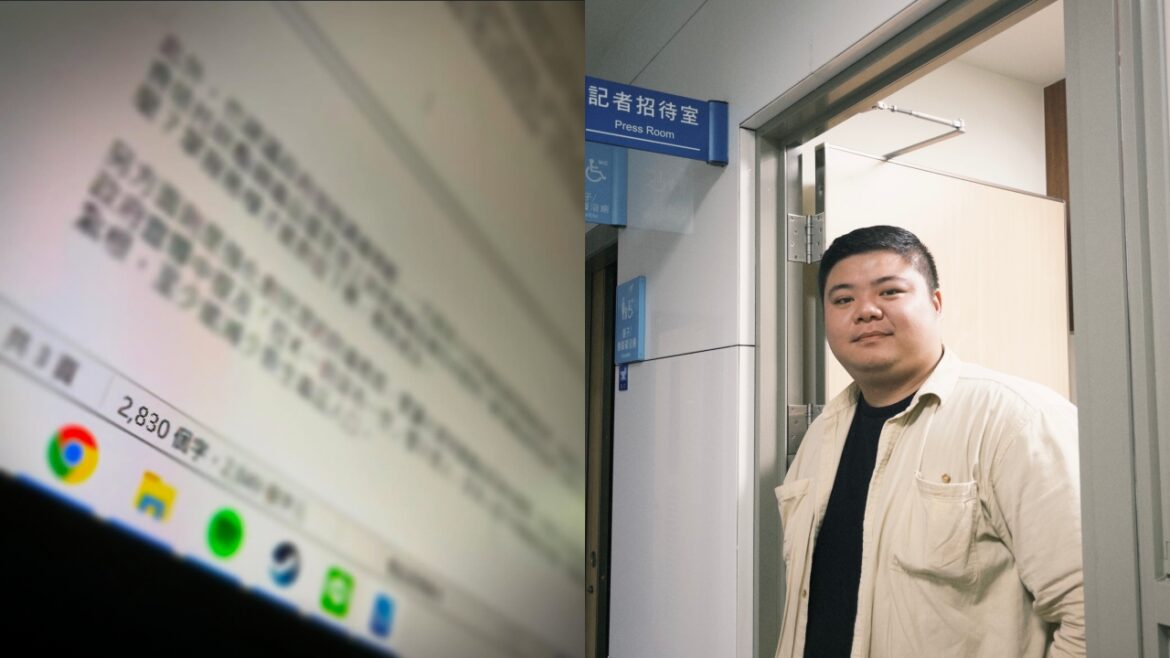

萬華區分局的記者室,曾是李隆揆無數夜晚的落腳處。(圖/編輯 Sally.H 拍攝)

從攝影記者到社會線:符號化與敘事的轉變

李隆揆的記者生涯起步於攝影記者,他記得第一次真正意識到「影像的力量」是在花蓮地震現場。

「我想把事件融合在一張照片裡,讓它成為一個符號。」他說,攝影記者思考的是如何將事件視覺化、符號化,而後來轉為文字記者,他則開始關注資訊的精準度與敘事的完整性。「要描述給讀者,也要交代事件未來走向,比如政府後續措施。」

從符號化的照片到精準的文字,他經歷了一次敘事方式的轉變,也從中找到屬於自己的報導風格。「我會用文字去構築畫面,讓讀者感受到事件的脈絡與衝擊感。」

現場即真相:沒有第二次機會的瞬間捕捉

「社會新聞最重要的就是『現場感』。」李隆揆強調,現場不僅是事件發生的地點,更是情報與情感交織的核心。「你得讓讀者看到、聞到、甚至感受到那種氛圍。」

他回憶起普悠瑪事故現場的情景:現場一片混亂,「平時遺體是包著白布出來,但在那裡,搜救人員都是提著一大袋一大袋,你光看畫面,就會知道裡面都是碎的。」那一刻,耳邊還有家屬撕心裂肺的哭喊聲,他一邊舉著鏡頭錄影,眼淚也止不住地掉下來。

但沒有時間讓你消化思緒,「新聞不會等你整理好情緒,下一個工作就進來了。」李隆揆說,他必須迅速進入記者角色,記錄真相、還原現場。「現場不會給你第二次機會,你只能在當下做出最好的判斷。」

2018 年李隆揆時任攝影記者,於花蓮強震的雲門翠堤大樓倒塌現場。(圖/翻攝自 上報)

與警察的合作與角力:信任建立在真誠之上

作為社會線記者,李隆揆的採訪對象主要是警方和司法單位。雖然有「偵查不公開」的規定,但他總能在與警方的互動中取得資訊。

「像北投石被偷的案子,管區聊案情時提到特殊的販售管道,結果就變成一篇專題。」他笑著說,這就是社會線的魅力,「光是聊天,就能吸收到不同的案情,帶來不同的啟發。」

他強調,信任是建立在誠實和長期互動上的。「不要偷翻東西,害到警察洩密,記者損失的其實是警察朋友。」他認為,維持良好的互動關係,比第一手消息更重要。因為新聞不是一場交易,而是一場持續進行的信任遊戲。

挖掘地方的見聞:直觀人間悲涼與黑暗

雖然日常被網路即時追著跑,但李隆揆笑說,自己依然熱愛做專題報導。為了了解性專區合法化,他花了數個月時間接觸街頭拉客者;為了呈現街友的真實生活,他曾扮演街友,深夜坐在北車附近聆聽街頭故事。

「題目做完的那三天會覺得很爽,但之後又要面對下一個痛苦。」他坦言,專題報導帶來的快樂總是短暫,而隨之而來的,是無止盡的疲憊與壓力。

「痛並快樂著。」他這樣形容自己的心境。「社會組是客觀事實、沒有新聞稿,對我這種新聞系出來的人很有魅力。我想要實現一點使命感。」

他希望透過深入報導,讓讀者理解事件背後的脈絡與意義,而不是僅僅停留在表面的刺激感上。「街友、性專區、獨居老人,這些議題不應該只是一條新聞,而是需要被看見的社會現象。」

李隆揆希望透過深入報導,讓讀者理解事件背後的脈絡與意義。(圖/翻攝自 聯合報)

李隆揆希望透過深入報導,讓讀者理解事件背後的脈絡與意義。(圖/翻攝自 聯合報)

在事件現場,追尋真相的痕跡

作為社會記者,他見證過無數悲劇與災難。馬籍華僑分屍案、火車出軌、建築工地意外,他看著未打碼的照片,腦中充滿了對人性與命運的追問。

「我會想,怎麼會變成這樣?」李隆揆沒有過多渲染情感,只淡淡地描述那種無法消化的衝擊感。工作日常讓他接觸到人性最黑暗的部分,而他能做的,就是冷靜地記錄、真實地呈現。「有時候夜深人靜,這些畫面會浮現在腦海裡。」

「但新聞不會等你整理好情緒,下一個工作就進來了。」他笑笑地說,這是社會記者的宿命。

專訪社會記者李隆揆。(圖/編輯 Sally.H 拍攝)

作為社會線記者,李隆揆的採訪對象主要是警方和司法單位。(圖/編輯 Sally.H 拍攝)

在媒體變遷中,守護第四權的價值

「現在即時新聞就是瑣碎的東西,知名 IP 出來就不管多無聊都要跟上。」他無奈地笑了笑,說自己推播通知開了 10 家 APP,「叮咚一響,心臟就揪一下。」

跑新聞這些年,見證了媒體生態的劇變,李隆揆也深知自己肩上的責任。「社會記者跟警察一樣,績效來自案件發生。如果流量好,就是社會發生了很多大事。」

有的同業為了追第一而飆車,有的人則因為日夜顛倒壞了健康。他認為,台灣媒體甚至警消工作的精神衛生還未受到足夠重視,「工作日常恢復重整的,只有體力而已,心理呀、大腦呀,都沒有。」

新聞工作的後遺症,並不只是疲憊和壓力,還有心理的創傷與內心的矛盾。

用生命記錄社會的真相

就算去過以色列耶路撒冷、拍過休傑克曼、照片上頭版,但李隆揆說到這也只是笑,「經驗看起來光鮮亮麗,但你知道自己很廉價。」

工作累成這樣,換得的收入卻是餓不死也存不了多少,不過他仍想堅持守護第四權的價值:「新聞業很理想,錯的是環境,不是理想。」

李隆揆認為,社會記者工作的特別便在於「最孤獨的地方,也最有成就感。」他喜歡這種矛盾,因為在矛盾之中,他找到自己的意義與存在感。選擇了這條路,他也想用一生守護這份真實。

「當有人教你、你把這件事做好,就能得到信任。」他說。這或許就是李隆揆在這條路上堅持不放的原因:因為記者,不僅僅是一個職業,而是一種使命。

延伸閱讀:

專訪|遺體修復工作者靜靜的一天:在生命終點,為亡者重塑最後的尊嚴

專訪|日本攝影師小浪次郎 Jiro Konami:「為什麼要拍攝?對我來說,答案是我的父親」

專訪|錄音師 Tammy 無聲工作的一天:「我常常躲在後車廂,放飯還會被遺忘」