攝影師,是一個擁有將近兩百年歷史(已知)的職業,至今仍蓬勃發展且走向更多元精細的分門別類。為了採訪各行各業職人,我約訪了攝影師蔡耀徵,他穿梭在金馬影展、風格雜誌和藝文人物相關的平面攝影工作,拍攝過國內外大師級名人巨星,他也慣於留下對照片深刻的回憶隨筆,每每都讓人也跟著他細細琢磨畫面中的情感思緒。

在蔡耀徵的鏡頭下,照片不僅是影像的記錄,更是一種深刻的觀看方式,這次,我想藉由他親口轉述,認識攝影工作究竟是什麼?甚至在他說出:「我用照片達成目的,這其實是一件很暴力的事。」之後,這人仍直覺地按下快門、不捨將視線移開觀景窗,是什麼支撐著他對攝影的堅持與熱愛?

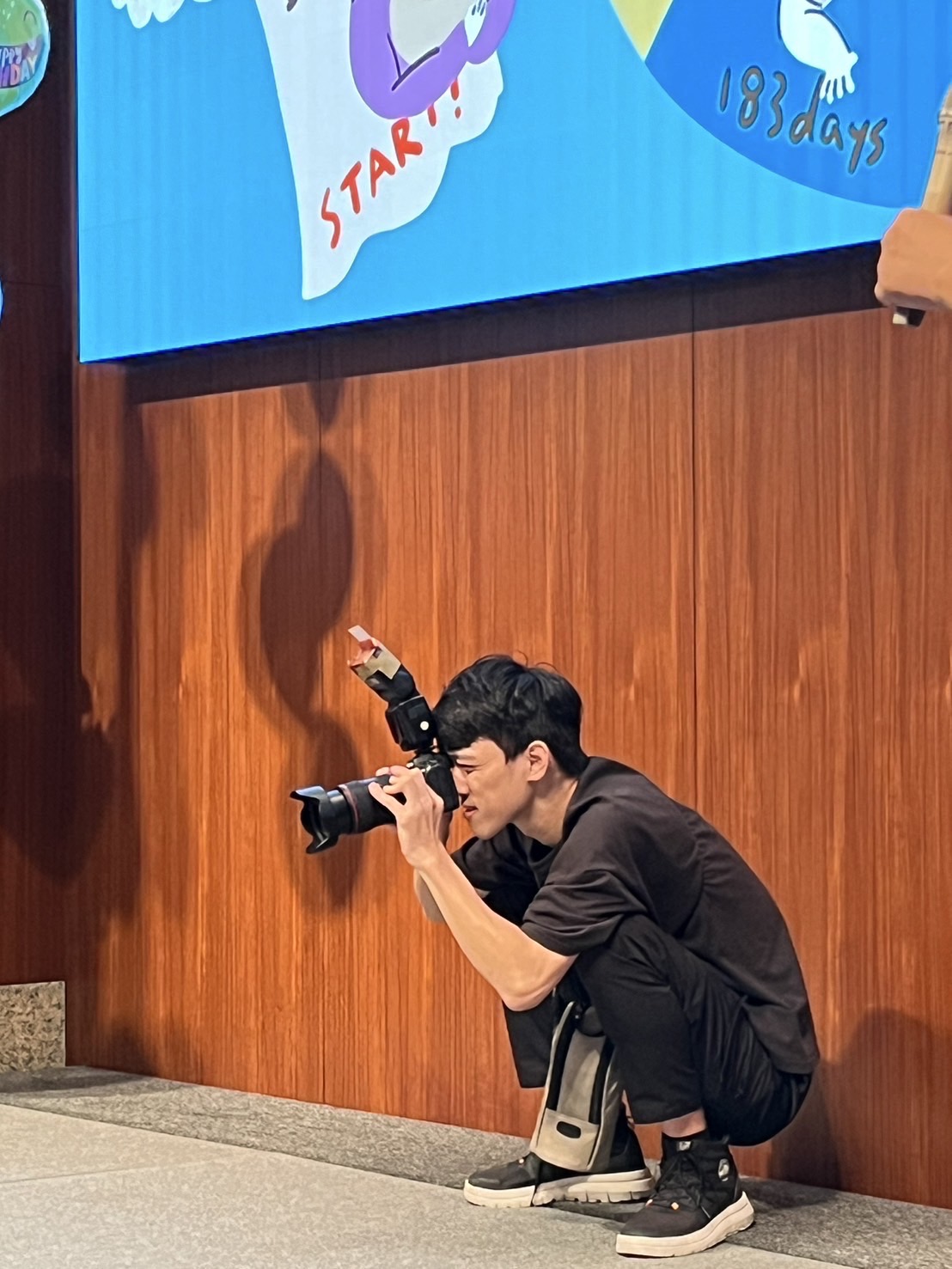

專訪攝影師蔡耀徵。(圖/蔡耀徵 提供)

在 Instagram 查看這則貼文

鏡頭後的矛盾對決

為什麼愛上攝影拍照工作?蔡耀徵引用德國哲學家華特·班雅明《機械複製時代的藝術作品》提到的攝影批判:「以前的繪畫是能灌注靈光,但攝影這件事要告別靈光,讓藝術解放。以前畫只能讓少部分人掛在家,現在照片能傳遞並解放了技術,讓大家平等。」

蔡耀徵說,大五那年他開始接觸批判理論,經常跟著教授一起到政大、台藝大的班上,和同學們讀馬克思、班雅明、恩格斯,也讓他深入思考攝影作為商品的意涵。

「大五那年影響我很深,延畢讓爸媽不開心,所以選修大家推薦的課——鍾宜杰教授的台灣本土攝影。」學分算錯、陰錯陽差延畢,沒想到大五這一年反而成為他攝影路上的重要轉折點。蔡耀徵說:「拿起攝影機就像在掠奪,但同時又讓我充滿熱情,這種矛盾一直影響著我。但現在,我已經能跟那些矛盾和平共處了。」

專訪攝影師蔡耀徵。(圖/蔡耀徵 提供)

追求好玩開啟的攝影之路

回顧蔡耀徵的攝影之路,蔡耀徵笑言,一切源於對「好玩的事」的追求。他在世新新聞人報社攝影部(大學社團)接觸到新聞攝影,從一場場校內校外的攝影合作,累積了大小獎項和各種不同的人脈和紀實攝影經驗。

蔡耀徵提到,大四那年他嘗試在新聞業當攝影記者,但發現這個崗位追求的和他想要的不同,「我追求拍到覺得有趣的視角,但那個場合太陽剛了、自己太瘦弱也不太會社交(笑),做了一年跟大家不太認識,就感覺不太適合我。」

剛開始攝影是隨心所欲,蔡耀徵笑說,他後來拍到覺得有點無趣,才去考了政大研究所,「政大研究所跟世新的差別,世新會教實作,政大會問你為什麼要這麼做。 」從社會學的視角到藝術的實作,這段過程讓他對攝影有了更多層次的理解,也形塑了他獨立且真誠的風格。

攝影師的刻板印象和職業病

然而,攝影師的職業病卻真實地存在,蔡耀徵提到:「長期搬運器材讓我的腰和手腕承受了不少壓力,但這都是工作的一部分。」

此外,他也忍不住笑說:「大家會覺得拿手機隨便拍就能拍得好,但其實我以前也常常被女友罵。」作為攝影師,有時很難自在地成為鏡頭下的主角,「被拍攝是一種很脆弱的狀態,但這種感受也幫助我更能體諒被拍攝者。」

「而且我覺得攝影師才有刻板印象,因為我們要符號化看到的東西。」說到這,蔡耀徵再次回到自己鏡頭後的反思,「對我來說,你要真誠直面自己的想法很重要。但拍過藝文人物這些日子,我發現有時候很難,因為誠實並不容易。以我的標準來看,拍照的時候避重就輕,我也會覺得自己不真誠。」

專訪攝影師蔡耀徵。(圖/蔡耀徵 提供)

接案攝影師的收入

回想畢業剛開始接案,蔡耀徵笑說,自己也是靠一邊打工維持生活,「那時候廣電系學姊會叫我去攝影棚打工,從早上八、九點到半夜,領一千五百塊一天,一個月就有一萬兩千多打工費。」這樣的日子持續半年,他直到確定能付房租、夠吃飯才確定這條路,「在 2017 年七月開始,我每個月大概會有兩萬塊接案收入,我才覺得靠攝影可以生活。」

「我是獨立工作派,動作也偏慢,完全沒辦法想像當社畜。」如今蔡耀徵手上有固定合作的客戶、雜誌媒體、影展活動和海外攝影,現在還有跟朋友合資的攝影棚,多了很多合作機會,他坦言,現在賺的收入蠻不錯的,但要真正存下養老金並不容易,「能過得舒服的攝影師,我覺得很難。」

數年來不變的瘦高身材、眼下濃濃的黑眼圈,蔡耀徵笑說,拍攝忙到昏天暗地是常有的事,雖然每次下班後幾乎都累癱了,生活還沒辦法緩下腳步,但他依舊享受其中,「工作有時會壓縮生活,但攝影讓我有了足夠的自由度,這點我很珍惜。」

「我覺得自己一直都是很幸運的,我沒有確定的目標。」蔡耀徵直言對未來沒有計畫,屬於活在當下、且戰且走的性格,「像我最近因為看動漫學了日文,沒想到這讓我多了很多到日本拍攝的案子。」

攝影師蔡耀徵與攝影棚「Hoping U 好棚有」夥伴。(圖/蔡耀徵 提供)

在 Instagram 查看這則貼文

在 Instagram 查看這則貼文

給想成為攝影師的新手建議

對於給新手想入行的建議,蔡耀徵直言:「我覺得你要有附加價值。每個攝影師會帶來的附加價值不一樣,像是有人拍美照、有人願意開車載東西,像我就是提供情緒價值。(笑)」

他也提到,攝影接案最關鍵的是能建立人脈,而非過度執著於作品集,「一張 Instagram 的照片可能吸引眼球,但其實給客戶要好幾十張,有時候太愛炫,反而就會損失基本功,真正的專業是滿足客戶需求的能力。」

「我覺得多接觸一些新東西很重要,自己覺得好玩很重要。」像是他發現身邊很多同齡朋友,都在職涯上碰到進退兩難的困境,他認為:「有些人會怕學錯東西,但不會就學啊,就先學起來、學會讓你快樂的東西。有時候跨不出舒適圈、無法突破現狀,反而讓自己更累。」

「現在有 AI,簡單的拍攝就可能被取代。但藝文類的紀實,如果沒有發生這些變動,我覺得會繼續做下去。」不過蔡耀徵也強調:「攝影不成行,大家都是各自爬自己的路。我是這樣過來的,但不見得每個人都要這樣。」路是自己走出來的,其他人的意見都只能是參考而已。

專訪攝影師蔡耀徵。(圖/蔡耀徵 提供)

「我用照片達成目的,這是一件很暴力的事。」這句話,是蔡耀徵對自己在攝影熱愛與矛盾的註解。我相信也是現今社群媒體時代下的每一個人,都值得好好思考的議題。

無論是日常的拍攝挑戰,還是對影像背後意義的追求,蔡耀徵用自己的方式描繪了攝影師的樣貌。從他的分享中,我理解了攝影不僅是工作,更是一種觀看世界的方式,也是一場對自我與現實的辯證。

延伸閱讀:

她。百業(7)演藝企劃 CEO 小希的一天:「現在的音樂產業,作品甚至不如宣傳重要」

專訪|Pinkoi 台灣總經理 Emily 策展4大心法,締結購物以外的相遇:「延續設計發生的可愛」