(核稿主編:Alice.P)

本週(5/8-5/15 )的藝文亮點包括:阿夫.克林特的靈性視界,揭示花朵背後的奧秘;托克瓦斯•戴森打造沉浸式聲音展覽;安娜.卡卡《Pipe Dream》探索女性意識的流動;李綾瑄個展首度登台,探索「間」的詩性空間。

愛女也 iLady 團隊持續關注全球藝文界的最新動態,涵蓋藝文表演、影視產業等領域,每週精選整理藝文界的一週大事,幫助業界人士與藝文愛好者快速掌握最新資訊。

藝文大事亮點 1:走入藝術家的靈性視界 一看花朵背後的奧秘(圖:MoMA)

藝文大事亮點 1:走入藝術家的靈性視界 一看花朵背後的奧秘

《鮮花背後是什麼》於即日起至 9 月 27 日在美國紐約的現代藝術博物館展出,呈現藝術家希爾瑪.阿夫.克林特(Hilma af Klint)於 1919 至 1920 年間與自然密切接觸所創作的系列作品。展覽焦點為一組近期發現的七色調水彩畫,該系列由一位對光極為敏銳的博物學家創作,色彩與節奏呈現季節的協調與變幻,其打破傳統植物畫的框架,將植物、自然形象與抽象語彙結合,並以象徵性語言探索生命與宇宙的奧秘。

展中作品包括盛開的日葵與圓圈的組合、螺旋狀藤蔓與苞芽的相互呼應,構圖兼具靈性與美學,她將「花朵背後的東西」視為與萬物互聯的神秘象徵,藉由自然意象的描繪,引導觀者思考人類境況與信仰的未言之語。

藝文大事亮點 2:Torkwase Dyson 打造沉浸式聲音展覽(圖:richardgraygallery)

藝文大事亮點 2:Torkwase Dyson 打造沉浸式聲音展覽

紐約藝術家托克瓦斯・戴森(Torkwase Dyson)首度推出大型聲音裝置展《上帝》,於即日起至 2026 年 3 月 8 日在紐約布魯克林大橋公園展出,本次作品以「呼吸即地理」為核心概念,於巨型雕塑展館中打造多聲道音景,融合藝術家一系列口語聲音的錄音,探索語言與空間、記憶之間的關聯。

她藉此探討一個核心理念:「我們與語言之間的聲音可以承載對地點與空間的記憶。」戴森藉由聲音組織空間,思考人類身體如何與地景產生連結。隨著觀眾在裝置間移動,聲音的質感與場域結構也隨之轉變,引導觀者感知自己與地點、歷史、法律及自然環境的關係,展覽也運用水道、地標建築等元素,呈現人與周遭環境的相互依存。

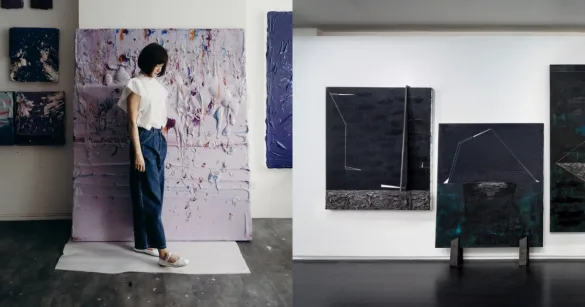

藝文大事亮點 3:Ana Karkar 首展在台灣 探索女性意識的流動(圖:TAO ART)

藝文大事亮點 3:Ana Karkar 首展在台灣 探索女性意識的流動

法裔美籍藝術家安娜・卡卡(Ana Karkar)即日起至 7 月 12 日在台北 TAO ART 舉辦她在台灣的首個個展《Pipe Dream》,展覽與巴黎瑪戈畫廊合作,呈現一系列充滿情緒能量與感官張力的繪畫作品。

安娜.卡卡的創作深受維也納分離派的影響,結合席勒的強烈線條表現力與克林姆裝飾與感官性兼具的視覺語彙。她的作品探索女性形態與意識的流動性,將身體意象呈現為既神聖又脆弱,蘊含著人類存在的神秘,是承載慾望、私密記憶與心靈轉化的容器。展覽中的作品如《Emergence》與《Scales》,即是透過色彩與形象的對比,象徵重生與轉化的力量,營造出神秘而無法被定義的女性形象。

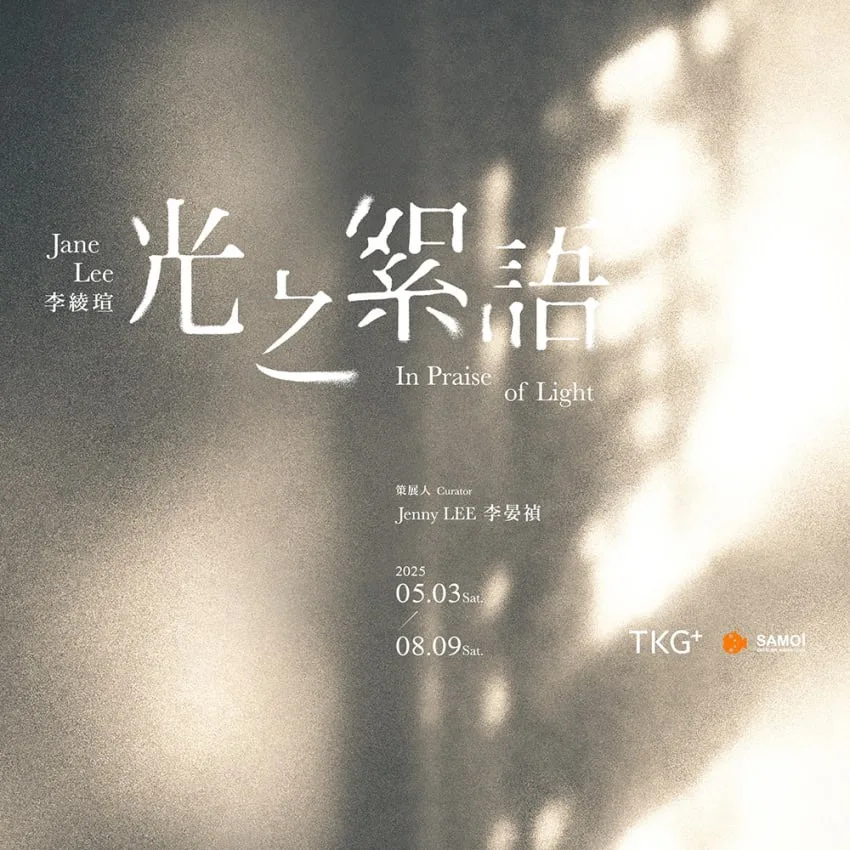

藝文大事亮點 4:李綾瑄個展首度登台 探索「間」的詩性空間(圖:TKGplus 官網)

藝文大事亮點 4:李綾瑄個展首度登台 探索「間」的詩性空間

新加坡藝術家李綾瑄於即日起至 8 月 9 日在 TKG+ Projects 舉辦個展《光之絮語》,這是她在台灣的首次個展,展覽核心取自日本美學與哲學中的「間」,一種強調空隙、節奏與沈靜的觀念,透過光與物質的編織,探索空間與時間的微妙停頓與韻律變奏。

此次展出 14 件《在》系列燈箱作品,李綾瑄運用松香和多種礦物晶體,如白水晶、紫水晶、藍東陵石、橄欖石等天然材料,將礦物之微光轉化為視覺韻律。她透過光的層次處理、材質選擇及空間的編排,讓作品成為與環境共鳴的能量場,而非靜止的物件,觀者能沉浸於光的變奏,感受靜止與流動交錯的詩意。

延伸閱讀:

5/1-5/7 一週藝文大事亮點:草間彌生京都展搶先看、杉本博司台北展探時間記憶

2025 上半年不能錯過的國際大展!平子雄一、威廉透納的藝術世界不看會後悔