走進台北一隅的「天愛瑜珈 Aditi Yoga Studio」,午後陽光穿過玻璃窗,灑在柔軟的瑜珈墊上。一位老師正引導孩子練習呼吸,指尖與鼻息之間,輕輕碰觸一種安穩的秩序。這裡,是瑜珈老師 Irene 的日常舞台;但比起伸展身體,她更在意的是:孩子們的靈魂,是否也能跟著舒展。

從商學背景走向孩子身邊,一場意外開啟的生命轉向

回望過往人生,Irene 並非一路在瑜珈路上長成。她在美國求學、工作十七年,唸的是商,做過迪士尼、差點加入亞馬遜——一條主流且前景明朗的職涯之路。但她轉了彎。

「我那時放棄了一切,回台灣去當英文代課老師、帶社團、辦夏令營,甚至帶小孩到一半還偷跑出去玩。」她笑著回憶。輕描淡寫裡藏著一種深層體悟——她的人生信條是 “go with the flow”,順勢而為。她慢慢明白,原來生命一直把她往孩子的方向推。

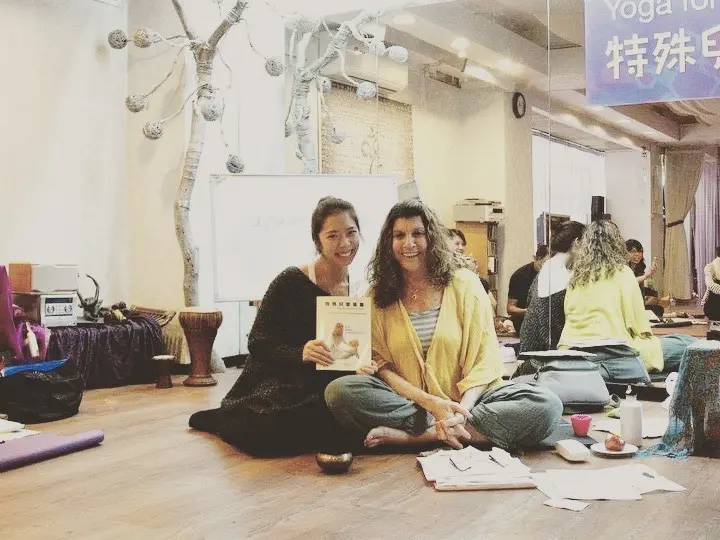

而這條路最終與瑜珈相遇,認識了特殊兒童瑜伽創始人 Sonia Sumar,在研習過程中她找到了人生的志向,也想將這份突破傳遞回台灣,幫助更多曾經「被限制」的孩子們。

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

十二年追師,十一年鍛鍊,只為真正學會「與孩子一起呼吸」

Irene 所學的,是來自巴西瑜珈老師 Sonia Sumar 的「Yoga for All Abilities」——一門以愛為基礎,專為特殊需求兒童設計的瑜珈體系。Sonia 是全球少數將瑜珈導入特殊教育的先驅者,創立這套教法的契機,是她自己的女兒是一位唐氏症寶寶。

「我跟老師學十二年,花了十一年才取得資格。直到疫情開啟線上學習,我才真的能夠天天跟著她的節奏去內化所有教學。」這份學習歷程,讓她更加珍惜教法的純粹性,也讓她成為全球第七位「Yoga for All Abilities」的種子培訓師。

為什麼如此堅持?

「因為瑜珈很容易教錯,一個姿勢不當就會受傷。但我的老師教了五十年,從沒讓一位孩子因為課程受傷過。真正會教的老師,是什麼都會教——因為他們理解孩子的狀態,知道怎麼走進去。」

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

不只是伸展,更是一場身心整合的陪伴

在天愛瑜珈,教學不是流水線式的課程安排,而是一場場深度傾聽與設計。

Irene 現在帶著兩位具備相同願景的老師,進入幼稚園、蒙特梭利學校,帶孩子進行兒童瑜珈教學——他們年紀小,有時候連「坐好」都還不會。

「我們不是在要求標準姿勢,而是陪孩子們一起找到自己的身體節奏。從他們鼻子過敏、專注力差、坐不住,到能靜心冥想、穩定呼吸。我們看到的,是一種心智上的成長。」

瑜珈的五大要素——體位法、正確呼吸、飲食調養、放鬆練習、正念冥想——都能為身心帶來整合力量。過敏症狀減緩了、腸胃狀況穩定了、壓力和情緒也找到了出口。這些,正是她堅持帶瑜珈進入校園的原因。

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

將瑜珈帶入社會不同角落:特教老師、照護者、家庭

特殊兒童的生命照顧,往往是一場漫長又孤獨的旅程。Irene 希望瑜珈不只是協助孩子,更是支持家庭與照護網絡的一道光。

她設計的整合瑜珈療癒師培訓,招收對象包含:特教老師、社工、早療人員、家長、物理治療師、甚至居服員——因為他們都在照顧別人的路上耗盡心力。

「有一位老師,是巡迴特教輔導員,她在第一線總是孤軍奮戰。來上課之後,她才發現原來自己也可以被照顧。」

還有白血病康復者因為後遺症肌肉纖維化,無法自行站立。透過一對一課程,他漸漸能夠伸展、站穩,甚至能玩 switch 打到魔王關。「他後來也成為瑜珈助教,回到特教班工作,這是他罹癌後的第一份薪水。」

這些案例都讓 Irene 深信:當一個人找到身心的平衡,他會重新擁抱生命。

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

「我們能做的不多,但孩子看到我們學會放鬆」

Irene 口中的那句話,像 mantra(咒語)一樣不斷在天愛瑜珈發酵。

曾有一位腦性麻痺的孩子,在長期瑜珈訓練後,能夠穩健走向老師,也能在冬令營中自信表達、靜坐閱讀。當被問到「需要什麼幫助」時,她回答:「沒有啊,我覺得我很漂亮。」

「那一刻我好感動,因為我看到她長出自己的靈魂。」Irene 說。

還有自閉症孩子一開始只願意幫忙開關燈,疫情後媽媽參加師資課,孩子觀察媽媽的改變,從逃避到願意在一旁靜靜躺下陪練。這些看似微小的轉變,卻是一整個家庭的和解與鬆動。

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

被名醫拒之門外的自閉症孩子

在老師的邀請下,我有機會旁觀一堂特殊瑜珈課,認識了 Irene 長期陪伴的孩子——小藜。她是一位具有自閉特質的女孩,敏感、細膩、需要高度安全感。剛開始上課時,她幾乎不與人互動,身體也很緊繃。但透過每週 30 分鐘的一對一練習,她逐漸建立起信任,也慢慢放鬆、敞開自己。

那天,老師以選石頭和精油作為課堂開場,引導小藜面對面深呼吸、唱歌、做呼吸遊戲。她已能記得蛇式、嬰兒式、合十說「Namaste(नमस्ते)」等基本動作,甚至能跟著學唸「Om Shanti(和平)」。儘管過程中仍會分心,但她總能在老師溫柔的引導下回到瑜珈墊上,一步步跟上節奏。

老師說:「她真的很棒,是很特別的天使。」從第一堂到第九堂,孩子開始學會等待、模仿、練習穩定地呼吸,也學會了:身體能夠記得愛與平靜的模樣。

未來願景:讓更多角落發出光

如今,Irene 正協助旗下兩位老師展開更多課程,也計劃錄製 podcast,讓家長與家長對話、分享特殊兒童教養的心路。「我想讓更多人知道:這條路雖不容易,但我們彼此陪伴,就會走得下去。」

未來她也計畫拓展更細緻的療癒主題課程,例如關節炎、硬皮症、失智症等,協助更多成人與銀髮族在瑜珈中找回身體掌控感與自信。

她還提到美國新墨西哥州偏鄉有生活教練教高中生如何煮飯洗衣,因為他們失去了父母。也有同性戀家庭領養了發展遲緩的孩子,用瑜珈陪伴他們。這些故事提醒我們:愛與陪伴,無關背景、形式與國籍。

瑜珈的形狀,是一種選擇活下去的姿態

Irene 的人生,像是一條用身體走出來的河。彎彎曲曲,但總是往有光的地方流。從一位商科留學生,到放棄大企業回台教書的代課老師,再到如今陪伴無數特殊兒童與家庭的瑜珈療癒師,她活成了她女兒當年需要的那個大人。

「人生真的沒有這麼辛苦,當我們願意慢下來呼吸一下,就能重新開始。」這是她說過最多的一句話。

也許,瑜珈並不能讓所有困難瞬間消失。但在一呼一吸之間,我們開始學會與世界對話、與自己和解,與孩子一起,在這條柔軟又堅定的路上,一步步走出身心自由的模樣。

專訪特殊兒童瑜伽老師 Irene。(圖/FB@天愛瑜珈)

延伸閱讀:

她。百業 19|瑜伽老師 Katie 的一天,從教課創業到 YouTube 訂閱 50 萬的生活流動

她。百業 38|舞台監督 Annie 混亂中造光的一天:「與其投入在個人,我更想成就人群」